古い機械のリバースエンジニアリングと修理、どう違う?

近年耳にする機会も多くなったリバースエンジニアリングですが、具体的な意味や、修理との違いまではまだ詳しく知れ渡っていません。

そこで本記事では、修理とリバースエンジニアリングを説明し、それぞれの違いについて解説いたします。

修理とリバースエンジニアリングの定義

修理とは

修理の定義は

「故障や破損、劣化などが発生した箇所について元の状態や機能に復帰させること」となります。部品の交換も含まれます。

似たような言葉として補修もありますが、こちらは応急的に故障や破損、劣化が発生した箇所の機能を復帰させるといった意味になります。

リバースエンジニアリングとは

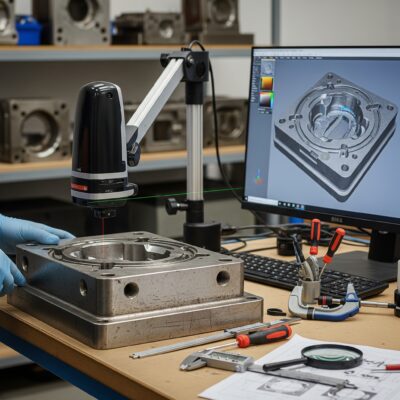

リバースエンジニアリングとは現存する製品、機械について詳細に調査、解析を行い、複製する技術となります。

「リバースエンジニアリング」と横文字で言われるとイメージしにくいですが、単語ごとに直訳すると「逆」「工学」となります。通常の開発とは逆に完成品から解析をスタートするため「リバース」と付いているのだと考えると覚えやすいです。

リバースエンジニアリングの詳しい内容につきましては以下のコラムにて記載しております。

リバースエンジニアリングと修理の違い

リバースエンジニアリングと修理、壊れたものを直すのだから一緒の意味のように思えますが、実際は大きく違う技術となっています。

1. 元の形がわからないと修理ができない

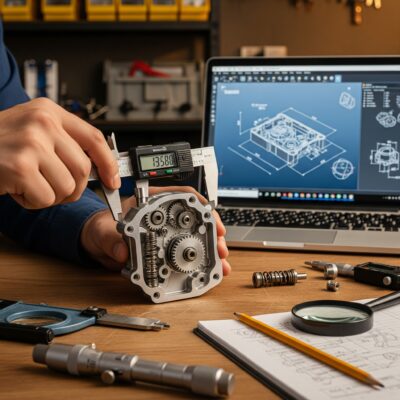

例えば、工場で稼働していた機械の歯車が壊れてしまったとします。この時、真っ先に考えるのは壊れた部品の修理になりますよね。

機械やその部品を扱っているメーカーがまだその部品を取り扱っていたら交換という形で修理できます。破損した部品の図面があったら製作して交換品を作ることもできます。しかし、どちらもない場合は?

修理の定義は「故障や破損、劣化などが発生した箇所について元の状態や機能に復帰させること」です。そのため、元の形が正確にわからない状態になってしまうと修理が不可能なのです。

リバースエンジニアリングは元の部品や機械について調査、解析を行い、部品を複製する技術になります。たとえメーカーの保証や販売会社がない機械でも、図面がない部品でも部品や機械があれば解析を行い、同等の性能を持つ部品の製作や、交換部品の選定が可能です。

2. 修理した部品は同じ理由で壊れる

機械の部品が壊れるときは必ず理由があります。

部品が削れたりしていた場合は交換という形で修理ができます。しかし、仮に機械のどこかに問題があってそれが原因で部品が削れていた場合、部品を交換してもまたすぐに削れてしまいます。

このように、壊れた部品の修理だけでは原因の解決ができない場合も数多くあります。その状態で機械を動かし続けようとすると、頻繁に部品交換や点検が必要になったり、その機械だけの手順が発生したりと、作業者の負担が増えていくことに繋がります。

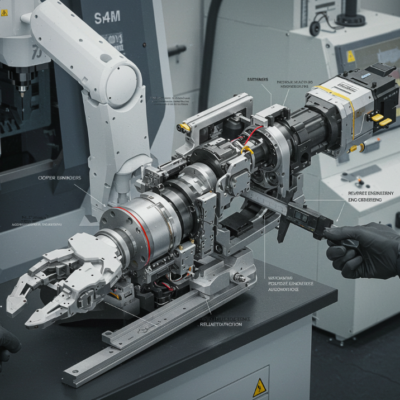

リバースエンジニアリングは何が原因で部品の破損が発生したのかについても調査を行います。根本の原因を解決することで、部品の破損も無くなる他、作業者の負担軽減にも繋がっていきます。

修理ができない機械はリバースエンジニアリング。是非お問い合わせください。

以上のように、古い機械では修理が行えないケースが多々あり、止まっている機械や現場の工夫で動いている機械も近年多くなっています。

リバースエンジニアリングの技術および実績のある当社では、様々な古い機械のお困りごとに対応が可能です。

破損した部品のリバースエンジニアリングの他にも、「作業者が独自の調整をしないとうまく動かない」「変な音がするのだけど原因がわからない」などのお困りごとにも解決策をご提案いたします。

古い機械でお悩みのある方はお気軽にお問い合わせください。